人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の標準的活動ガイドラインを策定しました

ガイドライン策定の背景について

人生の最終段階(末期がんなど適切な治療を受けても回復の見込みがないと診断されている状態)にある方などの医療・ケアについて、ご本人やご家族等、医療・ケアチームなどが繰り返し話し合いを行い、ご本人の考えを意思表示することが勧められており、これを支援するプロセスのことを人生会議(ACP)といいます。

意思表示のひとつとして、「心臓や呼吸が止まったときには、心肺蘇生は行わない」という選択肢がありますが、そのような意思表示をされている方が、人生の最期を迎える際には、119番通報することなく、かかりつけ医と連携し看取りの体制を整えておくことが大切です。

しかし、そのような意思表示がされていても、実際には、様々な理由で119番通報される場合があります。この場合、救急隊は救命処置をしながら医療機関に搬送しなければならないという責務があるため、ご本人の意思を尊重した対応の実現が課題となっていました。

以上のことから、北河内地域救急メディカルコントロール協議会※1では、ご本人の意思を尊重した救急活動ができるよう、救急隊の標準的な活動ガイドラインを策定し、まずは枚方市・寝屋川市を対象に運用を開始することとなりました。

※1 北河内地域における救急業務の実施に必要な各種プロトコルなどを策定する協議会

ガイドラインの概要

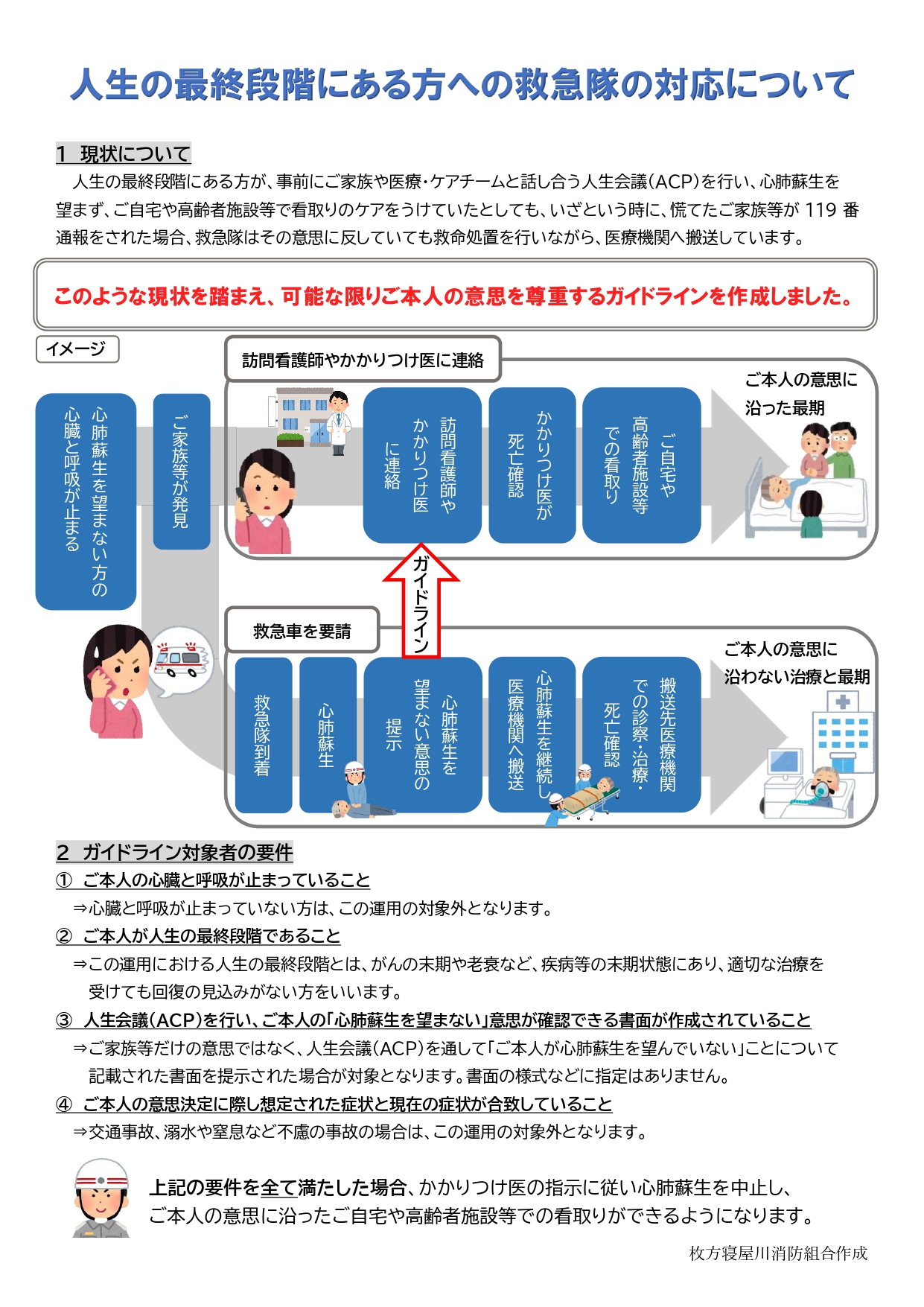

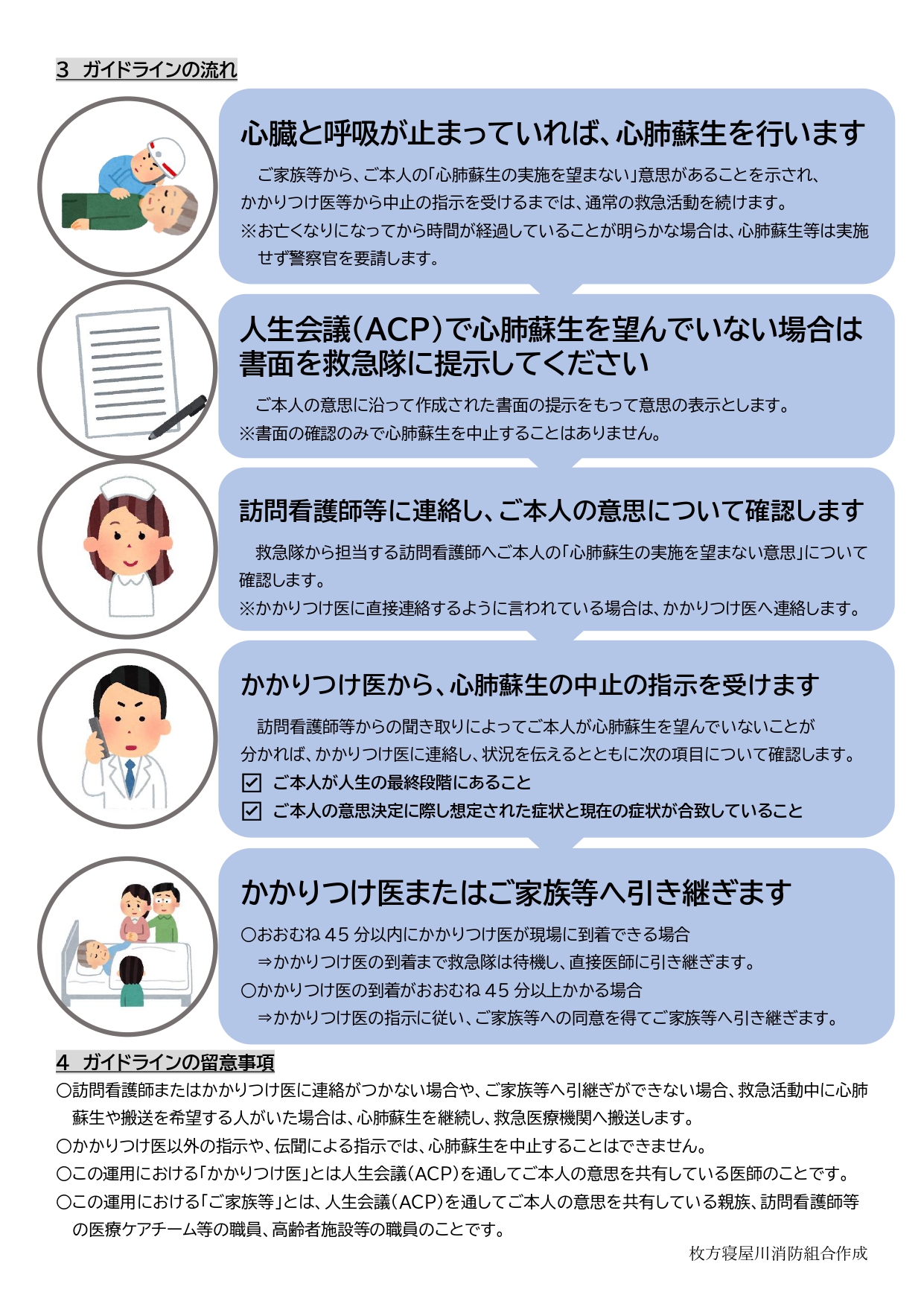

このガイドラインでは、救急活動中にご家族等から「ご本人の心肺蘇生を望まない意思」があることを示され、次の対象者の要件を満たしたうえで、かかりつけ医の指示を受けた場合には、心肺蘇生を中止し、かかりつけ医やご家族等に引き継ぐことができます。

ガイドライン対象者の要件

① ご本人の心臓と呼吸が止まっていること

② ご本人が人生の最終段階であること

③ 人生会議(ACP)を行い、ご本人の「心肺蘇生を望まない」意思が確認できる書面が作成されていること

④ ご本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状が合致していること

※ そのほかガイドラインの詳細については次のリーフレットをご覧ください。

ガイドラインの運用開始日時

令和6年7月1日9時00分

今後のガイドラインの運用に向けた調整

北河内地域救急メディカルコントロール協議会では、各関係者とともに本ガイドラインの統計等を調査・分析を行い、ガイドラインの改定や運用地区の広域化を図ります。